麻痺(マヒ)、シビレについての話

2018年07月24日

麻痺、シビレについて皆様はどれくらい知っていますか?

多くの方がお悩みになっている麻痺ですが、原因には様々な要因があります。

麻痺は疾患が原因で発生するケースが多く、例えば

脳にある中枢神経に障害をきたす脳梗塞や脳出血、脳膿瘍

ウイルス性の脳炎などの病気や神経の圧迫が伴い起こるもの

(顔面神経麻痺や橈骨神経麻痺、手根管症候群、ヘルニア)

神経や筋自体の障害で生じる重症筋無力症、筋ジストロフィー、多発性硬化症、ALSなどの病気や

電解質異常で起こる周期性四肢麻痺などの内科的疾患など多数あります。

麻痺の定義としては

麻痺とは、一般的には、四肢などが完全に機能を喪失していることや、

感覚が鈍って、もしくは完全に失われた状態を指す。

医学用語としての麻痺は、中枢神経あるいは末梢神経の障害により、身体機能の一部が損なわれる状態をさす。

例えば運動しようとしても、四肢などに十分な力の入らない・四肢の感覚が鈍く感じる状態(不全麻痺)

またはまったく動かすことができない・感覚がまったく感じられない状態(完全麻痺)を指し

一般用語の不随に近い意味を持つ。麻痺には、運動神経が障害される運動麻痺と、感覚神経が障害される感覚麻痺(知覚麻痺)がある。

また中枢が障害される中枢性麻痺と末梢神経が障害される末梢性麻痺に分類される。(ウィキペディアより引用)

ただ麻痺と言っても、症状が出現する部位によって、片側の上肢もしくは下肢が動かせない「片麻痺」

両側の下肢が共に動かすことのできない「対麻痺」全身動かすことのできない「四肢麻痺」

片側の上肢もしくは下肢の一部分のみが動かせない「単麻痺」に分けられます。

麻痺の診断は部位や進行速度によって異なり、片麻痺の場合は脳の病気が疑われ

急に起こる場合は脳梗塞や脳出血の恐れがあり、ゆっくり起こる場合には脳腫瘍や慢性硬膜下血腫などを疑います。

診察には頭部CTやMRI検査を行い鑑別していきますが

対麻痺、四肢麻痺、単麻痺の場合には必要があれば筋電図検査や神経伝達検査、血液検査やMRI検査などで診断をします。

脳腫瘍やヘルニア、手根管症候群などの神経圧迫が原因の場合には腫瘍を摘出したり、神経の圧迫を解除できれば麻痺が治ることもありますが

重度の脳梗塞やALS、デュシェンヌ型筋ジストロフィーなど現時点で有効な施術法が見つかっていない麻痺も多数あります。

しかし、主治医の許可があって積極的なリハビリを行うことで、麻痺の進行を抑えたり、麻痺に伴う拘縮などの合併症を減らすことが可能で、可動域の改善も行えます。

病院に行った装具も作ったけどその後何をしたらいいのか分からない方も当院で麻痺施術を受けてみませんか?

当院でしっかり体が動くことを認知させる認知運動療法を行うことで改善が期待できます。

ただいまキャンペーン中なので少しでも効果を望んでいる方はぜひ、ご連絡お待ちしております。

「当院が提供する脳卒中の障害のメニュー」

当院では神経整体や鍼灸で中枢神経疾患の方にもアプローチすることが出来、病院のリハビリで改善されない症状も改善した症例がございますのでお困りの方は受けてみる価値はあるかと考えております。現在運動麻痺・運動障害などの運動器系に高い効果が期待できます。

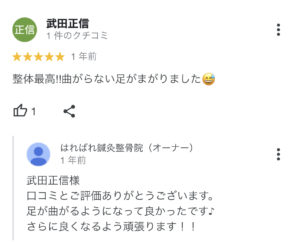

患者様の喜びの声

この方は脳卒中(脳梗塞)により、後遺症で片麻麻痺で足がうまく運べない状態で治療院を探しており、当院のホームーページをご覧になり来院されました。鍼灸と神経整体を施した所、足が上がるようになり、歩行がスムーズになりました。青信号で渡りきるのが不安で杖を用いていましたが、杖なしで早足でも歩けるようになり、青信号を余裕で渡ることが出来る様になりました。

この方は脳卒中(脳梗塞)により、後遺症で片麻麻痺で足がうまく運べない状態で治療院を探しており、当院のホームーページをご覧になり来院されました。鍼灸と神経整体を施した所、足が上がるようになり、歩行がスムーズになりました。青信号で渡りきるのが不安で杖を用いていましたが、杖なしで早足でも歩けるようになり、青信号を余裕で渡ることが出来る様になりました。

当院の脳卒中の障害メニュー

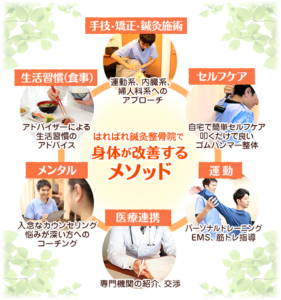

脳卒中の障害をさらに根本的に改善、再発防止、予防をご希望の方は、当院ではゴムハンマー整体、EMS、パーソナルトレーニング、ダイエット、メンタルケア、栄養アドバイスなどの様々な健康に関するオリジナルなワンストップサービスがございます。

※交通事故でお困りの方はコチラ

※当院で働いてみたい方はコチラ