2024年05月21日

施術例8 肘部管症候群の易改善症例と難治性症例を比較

【易改善症例】

50代男性 / 会社員 / 船堀在住

非喫煙者、営業職をしており手指を酷使する作業はない、肘関節周辺の外傷の既往無し

・症状

4年程前から左の小指と薬指に痺れと痛みを感じていた。某大学病院にて肘部管症候群の診断を受けた。夏場は緩和するが冬場は症状が強くなる傾向があった。半年程前からジムで筋トレを始めたところ症状は急激に強くなり当院を受診。

・経過と施術内容

初診

日常生活に支障はなく左肘を深く曲げた状態を継続すると小指と環指に痛みが出る。筋の麻痺はなくフローマンサインも見られなかった。施術は、肘部管周辺への超音波治療、鍼灸治療、手技療法を行った。生活指導として、前腕屈筋群のストレッチと上半身の筋トレ頻度を半分程度に減らすように指導した。

第2診

痛みが出現することはほぼ無くなった。

第3診

筋トレ前後の上腕と前腕のストレッチを習慣化することで再発なく施術は終了となった。

【難治性症例】

60代女性 / パート / 東大島在住

喫煙者、スーパー勤務で商品の移し替えで手指を酷使することが多い、海藻類が苦手。肘関節周辺の外傷の既往無し

・症状

半年前にスーパーの仕事は始めてから左の小指と環指に痛みを感じるようになった。整形外科を受診し電気治療を行っていたが改善は見られなかった。2ヶ月程前から手で水をすくう動作が出来なくなり日常生活にも支障をきたすようになり当院と受診。

・経過と施術内容

初診~8診

初診の段階で、鷲手変形が確認できフローマンサインも陽性で麻痺が進行していることが確認できた。施術は、肘部管周辺への超音波治療と左上肢全体の手技療法を行った。生活指導として、前腕屈筋群のストレッチを指導したが改善は見られなかった。

第9診

肘の負担を極力減らすため、スーパーの仕事は辞めて、手さげ鞄も肘ではなく肩に掛けるよう生活全体を見直すことにした。禁煙、食生活改善なども提案した。

第10~31診

仕事は受付業務となり手指の負担が減ったことで小指と環指の痺れと痛みは軽減されたが、筋の萎縮に変化はなく麻痺は残っていた。施術は、尺骨神経に沿って電気刺激を加え、麻痺している筋のリハビリ運動を行った。第18診で、手で水をすくうことが出来るようになっており骨間筋や虫様筋の筋力が回復していることが確認できたが、フローマンサインは陽性であった。

第32診

部分的に萎縮と麻痺は残っているが、小指環指の痛みは落ち着いており施術は終了となった。

・考察

肘部管症候群は、「尺側手根屈筋腱」、「オズボーン靭帯」、「上腕二頭筋と上腕三頭筋の筋間」で尺骨神経が圧迫されることが原因とされている。両症例ともに肘関節周辺の外傷の既往歴がないので構造的な原因よりも、主に生活様式による要因が改善の良し悪しを左右したと考察した。

仕事で手指を酷使する場合、安静を保つことが難しく改善しにくい。

喫煙は血流を減少させるため組織の変性が進みやすい。

女性の場合は、加齢とともにエストロゲンが減少し腱や靭帯の変性が起きやすい。

神経の修復には、ビタミンB12が有効とされている。ビタミンB12は海藻類に多く含まれており、難治性の症例では海藻類が苦手でほとんど口にすることがないということであったので回復が難しかったと推察される。

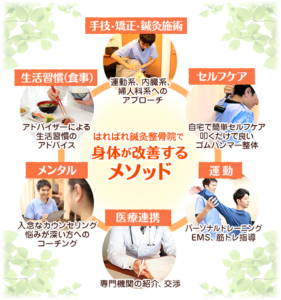

仕事内容については職種を変更することで対応できたが、②~④は食生活や趣向など患者様のライフスタイルが大きく関与しており改善するのに苦慮した。これまでの整骨院業界では、運動器に対するアプローチがメインであったが、それだけでは不十分であると実感した。性別、年齢、職業など患者様のライフスタイルを把握した総合的な治療が求められる時代に突入したのは間違いないと思う。はればれ整骨院では、分子栄養学相談、メンタルヘルスケア相談なども以前から行っており当院のこうした取り組みが実を結ぶことを願ってやまないです。

・使用した主な技、ツボ

コアレ、ハイボルテージ療法、超音波療法、鍼治療、肩矯正、分子栄養学相談

[船堀で肘部管症候群でお悩みの方へ]

2023年07月10日

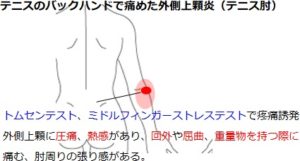

施術例4 テニスのバックハンドで痛めた外側上顆炎(テニス肘)

60代女性 / 主婦 / 松江在住

・症状

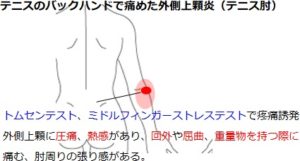

テニスを週に4~5回(スクールと練習、大会)やっており、来院2週間前から違和感があったが、痛みを抑えてテニスを継続していたところ、熱っぽさが取れなくなり試合中に強い打球をバックハンドで打ち返した際、肘外側上顆に痛みが出現し、徐々に痛みが増してきたため当院を受診。トムセンテスト、ミドルフィンガーストレステストで疼痛誘発、外側上顆に圧痛、熱感があり、回外や屈曲、重量物を持つ際に痛む、肘周りの張り感がある

・経過と施術内容

疼痛の強い外側上顆炎で熱感が強く、来院時にはアイシングを行い対応。クライアントの要望でテニスは頻度を減らしながらも週2回は参加したいとのことだったので

首・肩・肘周りの筋肉のケアを特に長・短橈側手根伸筋は念入りに行い、テーピングを肘、肩に貼り初回は終了。3日後の2診目は、まだテニス中の痛みがあり熱感も残存していたのでアイシング、ハイボルトを使い疼痛緩和を目指した。ハイボルト後はタオルを絞る動作の疼痛軽減に成功し前腕の緊張を取り除き終了。5日後に3診目の来院の時にテニス中の痛みは少し軽減したが肘をかばって背中に痛み、張りが出たとのことであったので肩矯正で肩甲骨の位置、肩の巻き込みの修正、背部の硬さの取る施術を追加して対応。しばらく肩矯正、ハイボルトを継続し、練習量の多い日はテーピングの強度を高めた。11診目には8割良くなり、ミドルフィンガーストレステストなども疼痛は認められず、テニスも週3回~4回に頻度を増やしたいとのことであったのでサポーターの着用、アイシング、ストレッチは欠かさず行ってもらい、来院数も1日増やしていただいて容認し、14診目に症状が寛解したため治癒とした。

・考察

来院当初は疼痛、熱感が強くテニス後はかなり辛そうだったが、ハイボルトが肘周囲の痛みを軽減させ、うまく疼痛コントロールができた。肩矯正もテニスのショットが打ち返しやすくなったと満足していただけ痛みがあっても、テニスをやりたいというクライアントの要望に上手く応えられた

・使用した主な技、ツボ

肩矯正、ハイボルト、ゴムハンマー整体

2036

2023年06月2日

施術例3 野球の投球で痛めた内側上顆炎(野球肘)

10代男性 / 学生 / 船堀在住

・症状

部活で野球をやっており、肘内側上顆に痛みが出現し、投球時に支障をきたすため当院を受診。内側上顆に圧痛、熱感があり、回内・回外時の痛み、投球動作(コッキング期)で痛む、肘周りの張り感、違和感がある。(靭帯内外反ストレステストは陰性)

・経過と施術内容

繰り返される投球で炎症が起きた内側上顆炎で、初回は圧痛や回内時の痛みが強かったため、アイシングをし尺側手根屈筋や回内筋、肘周りに関わる筋肉をターゲットに手技を行いテーピングを貼り終了。オフの日でなければ通院が困難とのことで週1回の施術を提案。翌週の2診目には施術をした当日、翌日練習後は良かったが翌々日投球した時点で痛みが戻っていたとのことであったので肘周りだけでなく、肩甲骨の可動域の拡大、背部の筋肉、三角筋の筋緊張を取るように施術。伸筋、屈筋群群のストレッチ、ゴムハンマー整体、部活終了後のアイシングをするよう指導し終了。翌週の3診目は痛みはあるが疼痛が今までの半分ほどになったとのことであったので同様の施術に肋椎関節のJRC、小波津式(上肢)を行い終了。

2週あいて4診目は大会前で練習内容が増え、自身も投球回数が増えたこともあり、先週より痛みが増えてしまったとのことであった。大会も近いのでハイボルトと超音波治療を合わせたコンビネーション治療を行い疼痛の緩和に成功した。クライアントも投球フォームの見直しをコーチと行いゼロポジションを意識したフォームに変更し、翌週来院時には7割程度の投球であれば完投可能であったとのことだった。全力投球はまだ不安感があるとのことであったが

8診目には9割治っており、投球後の張りを感じる程度に症状が落ち着いた。試合で全力投球が可能になったため9診で治癒となった。

・考察

週6日で野球をやっていたためオーバーユースによる内側上顆炎であったが、肩の動きだけでなく体幹の回旋動作の使い方を改善することにより来院するごとに症状が緩和されていった。前腕屈筋群、三角筋に硬さが目立っていたがハイボルトが筋緊張の緩和や疼痛緩和に一役買ってくれた。

セルフケアで指導したゴムハンマー整体も頻度良く自宅でやってくれて改善に役立てたことも嬉しく思う。

・使用した主な技、ツボ

JRC(肋椎関節)、ハイボルト・超音波、小波津式、ゴムハンマー整体

8144

2022年12月1日

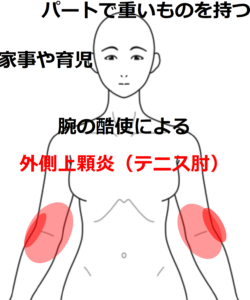

施術例1 重い荷物を運ぶことが増え肘の外側に出た痛み(テニス肘)

40代女性 / 主婦パート / 東小松川在住

・症状

仕事で重い荷物を運ぶことが増え肘の外側に痛みが出てきた外側上顆炎(テニス肘)

・経過と施術内容

主婦の方で普段から手の使用頻度が高く、さらにパートでの仕事で重い荷物を運ぶことが増え両肘に痛みが出てきた。肘の曲げ伸ばしや手首を曲げた時に痛みがあり、左肘関節はトムゼンテスト、中指伸展テスト陽性、右肘に関してはテスト陰性だが不安感、違和感があるため左外側上顆炎(テニス肘)右肘関節も軽度の外側上顆炎と判断した。もともと右肘関節は以前にテニス肘と診断され時間をかけ治した既往がある。

左右とも上腕から前腕にかけて整体を行い、特に前腕伸筋群の硬さを取る手技を行った。以前の右肘の痛みの際に鍼治療を行って治したとのことだったので左側の手三里付近、硬結部に鍼治療をおこなった。第2診時痛みが少し減ったがまだ残る。手の使用量が増すと痛みが増えるのでパートなどで手を使う際や重いものを持たなければいけない時にはサポーターの使用を勧めた。手の動きなどの制限はしていないため第2診から第13診まで左肘は一進一退であった。

右肘に関しては第6診時には良くなり治療を終了とした。

左肘の状態が症状固定の状態になっているので左前腕伸筋群に対して鍼通電療法(パルス治療)を行ったところ症状が大幅に改善された。

第14診から第19診まで週一回で整体と鍼治療(パルス治療)を行った。好調をキープはできているが再度症状固定の状態になってしまっていた。肩の動きをだし肘の負担を減らすために肩の矯正を行ったところ治療終了後から肘の状態が良く今までで一番痛みが引いたとのことだった。その後も肩矯正も続けて行ったところ痛みがなくなった。パートの仕事や家事が忙しいので痛みが引いた後もゴムハンマー整体でのセルフケアを指導し治療終了とした。

・考察

鍼治療(パルス治療)を行い肘周りの筋を緩め、肩矯正によって肩の動きを出し肘の負担を減らすことで痛みを取ることが出来た。主婦の方で家事や育児、パートなどがあり固定などの制限がかけられない場合治療期間が読めないことがあるがしっかりと患者さんに説明をすることで症状に対して捉え方にずれを起こさせないことも治療をしていく上で大切だと感じた。

・使用した主な技、ツボ

RP(右上腕部なぞり)、鍼通電療法(パルス治療)、肩関節矯正、

2958

2021年03月29日

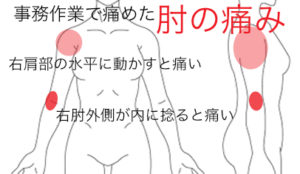

施術例1 事務作業で痛めた右肘関節の外側部痛

40代女性 / 公務員 / 船堀在住

・症状

右肘部外側の回内痛、右肩部の水平運動痛

・経過と施術内容

当院来院の2日前に自宅にて、大量の書類を手書きで作成していた際に負傷。

右肘関節の圧痛は無いが、判子を押す動作で右肘関節外側に痛みがあり、

肩関節の動きでも痛みが出現するとのことであった。

初診時はRPで上腕部の筋緊張を緩め、肩関節にかかる負担を軽減して、肘関節の調整を行った。

第2診は一週間後となったが、肘の痛みは消失していた。

代わりに上腕部の痛みが明確になっていたが、動作時痛はさほど顕著ではない状態であった。

施術は上腕部のストレッチ手技を行い様子を見ることにした。

第3診ではほとんど痛みは消失していたが、重たいものを持ち上げると、

上腕部に痛みが出るとのことであった為、上腕二頭筋を中心にRPを行った。

第4診では痛みも特に気にならない状態となったので、施術を終了とした。

・考察

肘関節の外側部には、前腕の筋肉の伸筋群が付着している。

今回のケースは「上腕骨外側上顆炎」という状態である。

別名テニス肘とも呼ばれ、テニスプレイヤーや、家事を行う中高年の女性にも多い疾患で、

手首を返す動作やひねる動作の繰り返しによる炎症症状である。

安静やストレッチが対処法であるが、手を使わないでいることは難しい為、

鍼や施術を行うことで早期の復帰を促すことができる。

・使用した主な技、ツボ

RP(右上腕部なぞり)、ASTR

2958

2021年03月29日

施術例17 デスクワークによる右前腕部の痛み

30代男性 / 自営業 / 江戸川区船堀在住

・症状

右外側上顆から手関節にかけての疲労感と痛み、

手関節掌背屈でのつっぱり感

・経過と施術内容

初診の際は首肩にかけての筋緊張が強かったが、3回目の来院時にはデスクワークが

多いこともあり利き手である右前腕部の痛みが首肩の症状とともに発症。

トムゼンテスト(+)、痛みの部位から外側上顆炎からの前腕伸筋群への炎症と判断。

首肩周辺部の筋緊張緩和による血行改善を促し、

患部の前腕伸筋群と拮抗筋である前腕屈筋群へのストレッチを加え、

手関節のモビリゼーションを行ったところ、手関節掌背屈でのつっぱり感の軽減が

見られ外側上顆付近の痛みも改善が見られた。

来院5回目にも外側上顆炎様の所見が見られたが、前回よりは軽減しており同様の施術により改善した。

現在は週一回にてメンテナンスを行なっている。

・考察

四肢の疾患が体幹部の筋緊張、血行不良により続発的に生じると考えられる症例であり、

主訴の改善を図るとともに体幹の血流改善も行うことが、症状の早期治癒、

発症の防止につながると再認識できた。

・使用した主な技、ツボ

モビリゼーション、ASTR

船堀発祥のゴムハンマー整体®︎寝違え改善

船堀発祥のゴムハンマー整体®︎寝違え改善 丸山式ゴムハンマー整体®︎頑固な肩こり

丸山式ゴムハンマー整体®︎頑固な肩こり

ゴムハンマー整体®︎四十肩・五十肩

ゴムハンマー整体®︎四十肩・五十肩 ゴムハンマー整体®︎背中の痛み

ゴムハンマー整体®︎背中の痛み ゴムハンマー整体®️肘の痛み

ゴムハンマー整体®️肘の痛み